背后有啥猫腻?大学回应1年学费近15万:不盈利

网友

2025-07-03 11:44:19

0次

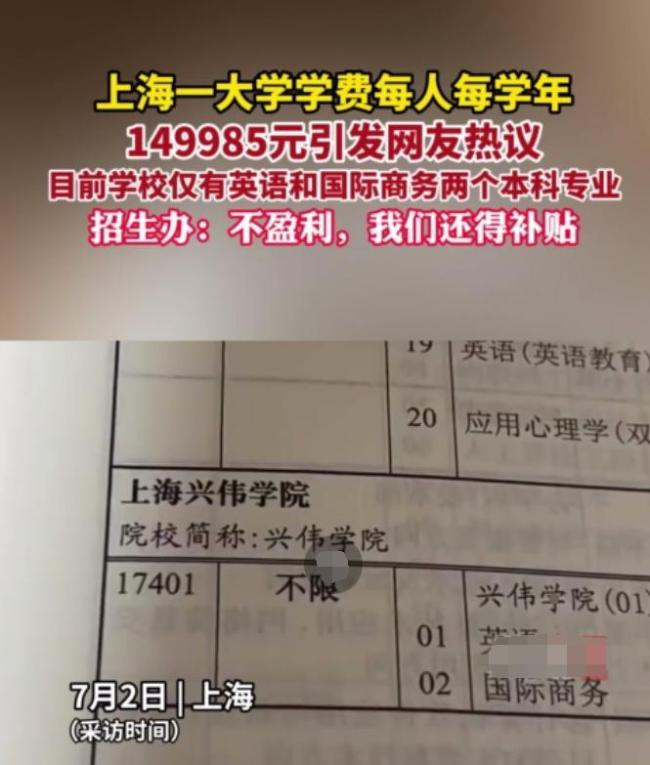

“149985元/年”,当这个数字和“学费”挂钩,上海兴伟学院一下子被推到了风口浪尖。7月1日,有考生报考志愿时发现这个天价数字,疑惑这所学校到底有何不同。两天后,学校招生办的回应更让争议升级:这笔钱不仅不够,四年下来每个学生还得补贴10万,要是赶上英语专业的海上游学项目,学校得再贴20多万。

这所学校的“贵”,确实有具体的支撑。英语专业学生要在海上漂一百多天,停靠十多个国家完成一个学期的学业,全程浸泡在纯英语环境里;国际商务专业的学生,大二就要组队运营真实公司,还能在国内、欧洲乃至全球任选一地完成三次研学。小班制教学,1:7.8的师生比,一百多人的在校生规模,让每个学生能分到的资源显得格外集中。

但网友的质疑像潮水一样涌来。“不盈利?股东不分红,挂职拿高薪总行吧?”“亲戚挂个职领工资,出国旅游记学校账上,谁能查?”“付得起15万学费的家庭,需要这种‘慈善’吗?”更有人直接调侃,“关门对老板、家长、国家都好”。这些话戳中了大众的痛点:当教育和高额费用绑定,信任的基石很容易松动。

其实争议的核心,不在于“贵”本身,而在于“贵得值不值”和“贵得透不透”。学校说的海上游学、公司运营、全球研学,确实是传统课堂给不了的体验。100多天在海上练英语,10多个人真刀真枪开公司,这些实践背后的成本显而易见——船票、海外住宿、公司运营资金、导师全程跟进费用,每一项都不便宜。

相关内容

热门资讯

著名演员石凉:丛珊是他前妻,二...

石凉老师是一位多才多艺的斜杠青年,1960年代初出生于四川泸州,父母都是石油管理局的职工,家境殷实。...

张碧晨《难哄》OST《晚点》上...

华语乐坛魅力无限,张碧晨这位实力派歌手最近为热门剧集《难哄》献唱的主题曲《晚点》迅速引发了热议。很多...

东北人暴雪后骑马出门 大家是怎...

大家好,今日关于【东北人暴雪后骑马出门】迅速上了的热搜榜,受到全网的关注度非常高。那么【东北人暴雪后...

封神第二部预告片太帅了 到底什...

【封神第二部预告片太帅了】12月18日,由导演乌尔善执导的电影《封神第二部:战火西岐》发布首支“大战...

黄子韬徐艺洋官宣结婚 具体来龙...

【黄子韬徐艺洋官宣结婚】2024年12月2日19:19,黄子韬、徐艺洋微博同一时间发文官宣领证结婚。...

“尔滨”花式宠客2.0版来了 ...

随着这股寒潮的经过,我国北方多地迎来初雪,许多滑雪场陆续开板,又一个火热的冰雪季拉开大幕。

Angelababy大秀状态 ...

据悉,11月25日晚, Angelababy杨颖惊喜现身香港时装设计师协会2024 年度大秀,在穿着...

女子10件旧羽绒服爆改1床羽绒...

近日,安徽蚌埠。女子用10件旧羽绒服做了一床羽绒被,成品效果惊艳。

陈晓没去参加陈妍希父亲葬礼 大...

陈晓和陈妍希的关系似乎已经到了尽头。根据陈妍希的说法,她的父亲已经离世,这对她一家来说是个巨大的打击...

吴京为父亲庆八十大寿 大家是怎...

近日,吴京为八旬老父精心筹备了一场盛大的生日庆典。活动现场装饰喜庆,红毯铺地,花团锦簇,气球飘扬,暖...