杭州年轻人的茶宠真的很抽象 玩的不是梗,是心态

网友

2025-03-29 14:42:30

0次

听君一席话,胜似一席话。生活乱成一锅粥,你快趁热喝了吧。男儿膝下有小腿。这些让人摸不着头脑的评论在社交媒体上广泛流传,是时下年轻人中最流行的表达方式——“抽象”。

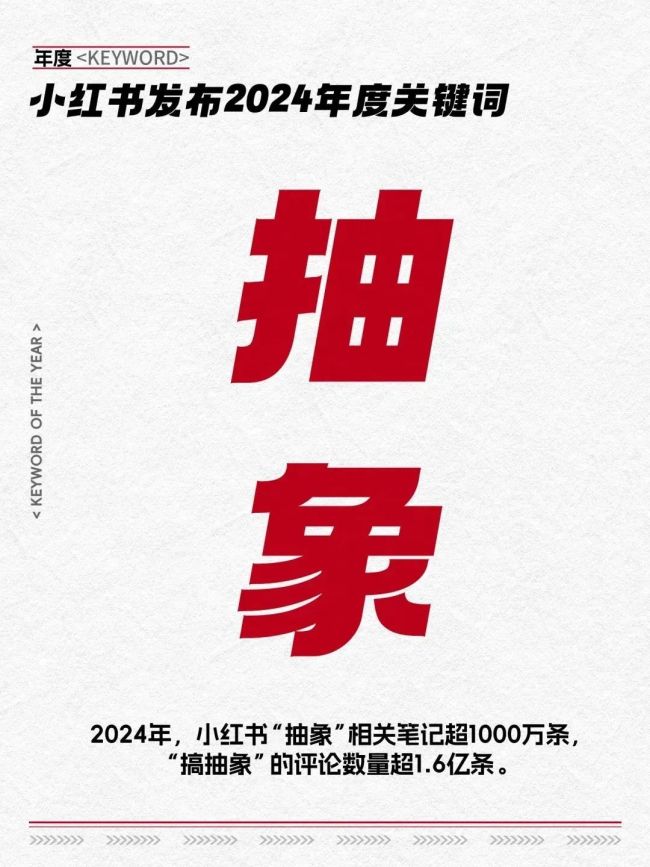

2024年,“抽象”成为年度最耀眼的流行语之一,入选了《语言文字周报》的年度十大流行语榜单,并获得某社交平台2024年度关键词的称号。从社交媒体的数据洪流到各大平台的热门话题,从年轻人的日常调侃到品牌的营销创意,“抽象”无处不在,其影响力和渗透力令人惊叹。

这些看似荒诞的对话总能让人会心一笑。年轻人用戏谑的语言重构生活逻辑,当压力来袭时,他们以幽默为盾牌,将焦虑化为段子。今天我们就来拆解一下“抽象文化”背后的生存哲学:玩的不是梗,是心态。

“抽象”是一场解构严肃的语言实验。年轻人用三种方式玩转抽象:

语言方面,用“反逻辑”打破规训。例如,过年回家被问什么时候结婚,回答“中午,晚上也行”。理发师推销办卡,回答“抱歉,我头秃了,这是假发”。这种答非所问的方式实则是对边界问题的柔性抗议,用荒诞逻辑化解尴尬。谐音梗也是常用手段,如“能者多劳:意思是厉害的人才能多吃麦当劳”,瞬间击碎严肃氛围。

态度方面,把意外变成段子素材。比如生日蛋糕不小心摔地上,立刻宣布“地心引力为我庆生”;工作文档没保存,自嘲“我和电脑比拼谁先宕机”;雨天忘带伞,高呼“天降甘露,本宫今日渡劫”。抽象人三大原则:不较真、不内耗、万物皆可“梗化”。通过幽默重构事件意义,让焦虑变成脱口秀素材。

相关内容

热门资讯

著名演员石凉:丛珊是他前妻,二...

石凉老师是一位多才多艺的斜杠青年,1960年代初出生于四川泸州,父母都是石油管理局的职工,家境殷实。...

张碧晨《难哄》OST《晚点》上...

华语乐坛魅力无限,张碧晨这位实力派歌手最近为热门剧集《难哄》献唱的主题曲《晚点》迅速引发了热议。很多...

东北人暴雪后骑马出门 大家是怎...

大家好,今日关于【东北人暴雪后骑马出门】迅速上了的热搜榜,受到全网的关注度非常高。那么【东北人暴雪后...

封神第二部预告片太帅了 到底什...

【封神第二部预告片太帅了】12月18日,由导演乌尔善执导的电影《封神第二部:战火西岐》发布首支“大战...

黄子韬徐艺洋官宣结婚 具体来龙...

【黄子韬徐艺洋官宣结婚】2024年12月2日19:19,黄子韬、徐艺洋微博同一时间发文官宣领证结婚。...

Angelababy大秀状态 ...

据悉,11月25日晚, Angelababy杨颖惊喜现身香港时装设计师协会2024 年度大秀,在穿着...

“尔滨”花式宠客2.0版来了 ...

随着这股寒潮的经过,我国北方多地迎来初雪,许多滑雪场陆续开板,又一个火热的冰雪季拉开大幕。

女子10件旧羽绒服爆改1床羽绒...

近日,安徽蚌埠。女子用10件旧羽绒服做了一床羽绒被,成品效果惊艳。

陈晓没去参加陈妍希父亲葬礼 大...

陈晓和陈妍希的关系似乎已经到了尽头。根据陈妍希的说法,她的父亲已经离世,这对她一家来说是个巨大的打击...

《唐探1900》定档大年初一 ...

12月19日,导演陈思诚在微博宣布电影《唐探1900》定档于2025年1月29日,即大年初一。该片由...